Zum Profil

MonAhr - Monitoring der Gewässerwiederherstellungsmaßnahmen an der Ahr nach der Flutkatastrophe

Hintergrund

Im Juli 2021 sind im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal 136 Menschen in Rheinland-Pfalz gestorben, unzählige Menschen wurden verletzt, traumatisiert, und haben ihr Hab und Gut verloren. Die Infrastruktur im Ahrtal wurde weitgehend zerstört. Ein maßgeblicher Teil der Zerstörung betrifft auch die Gewässerinfrastruktur der Ahr und ihrer Nebengewässer. Das vom Landkreis Ahrweiler beauftragte Gewässerwiederherstellungskonzept umfasst rund 1.000 Einzelmaßnahmen und ist damit eine der größten Gewässerwiederherstellungsmaßnahmen in Deutschland. Die mit der Umsetzung dieses Konzepts betrauten Behörden beteiligen mit dieser Forschungskooperation wissenschaftliche Institutionen, die bereits langjährig und erfolgreich in der Wasserwirtschaft des Landes aktiv sind.

Mit Fokus auf den am stärksten betroffenen Mittel- und Unterlauf der Ahr wird das bereits existierende behördliche Monitoringnetz von den wissenschaftlichen Partnern ergänzt. Zielsetzung des verdichteten Monitorings ist ein kausales, quantitatives Verständnis der ökologischen Zusammenhänge mit Blick auf zentrale Ökosystemleistungen und den ökologischen Bewertungszustand. Ein solches Verständnis ist notwendig, um Handlungsalternativen bei Wiederherstellungsmaßnahmen bewerten und Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen an der Ahr geben zu können.

Dabei werden drei Schwerpunkte gesetzt: (1) es sollen die Besiedlungsprozesse der Gewässerorganismen nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 und den Wiederherstellungsmaßnahmen analysiert werden, (2) es wird die Primär- und Sekundärproduktion in der Ahr untersucht und (3) die Rolle von Ufergehölzen und ihren ökologischen Funktionen sowie eventuell resultierende Risiken bei Hochwassersituationen beleuchtet werden. Das Monitoring und die darauf aufbauenden Analysen sind so ausgelegt, dass eine gute Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Fließgewässer in Rheinland-Pfalz gewährleistet ist.

Einblicke in unser Monitoring an der Ahr

Im Rahmen des Projekts wurde bereits ein umfassendes Monitoringnetzwerk eingerichtet, welches über die gesamte Projektdauer betrieben werden soll.

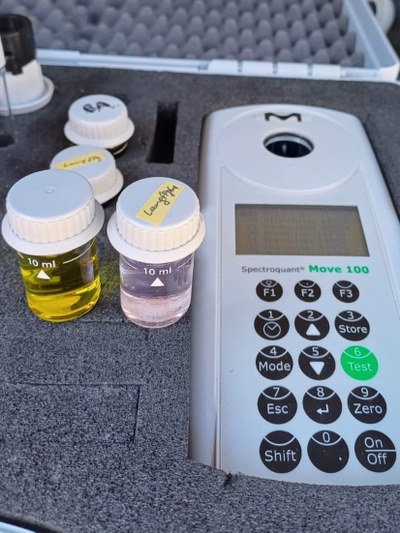

Zu diesem Zweck nimmt unser Team zweimal im Monat Proben an zahlreichen Messstellen entlang der Ahr und ihrer Zuflüsse. Dabei werden chemische und physikalische Messgrößen wie pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit und Temperatur analysiert. Zusätzlich messen wir die Nährstoffkonzentrationen von Phosphat, Nitrat, Nitrit und Ammonium, entweder direkt vor Ort oder in unserem Labor. An ausgewählten Stellen der Ahr werden zudem Periphyton-Proben genommen, um insbesondere die Biomasse der benthischen Algen zu bestimmen.

Die Messung von Nährstoffkonzentrationen und Algenbiomasse in Gewässern über einen längeren Zeitraum kann Hinweise auf mögliche ökologische Probleme wie Eutrophierung geben. Diese kann entstehen durch eine erhöhte Einleitung von Nährstoffen aus Kläranlagen und das Fehlen von Uferbäumen, da solche Bedingungen das übermäßige Wachstum von benthischen Algen begünstigen. Zu den Folgen gehören unter anderem Sauerstoffmangel aufgrund des Algenabbaus sowie die Bildung von Toxinen. Dies kann die Gesundheit von Organismen wie Fischen und Makrozoobenthos beeinträchtigen und zu einer Verarmung der benthischen Lebensgemeinschaften führen.

Gemeinsam mit unseren Projektpartnern, der Hochschule Trier und der Hochschule Koblenz, führen wir daher einmal jährlich Fisch- und Makrozoobenthos-Beprobungen durch. Diese Untersuchungen dienen dazu, die Zusammensetzung der Artgemeinschaften zu erfassen und die Wiederbesiedlung nach der Flutkatastrophe zu bewerten.

Aktuelle Informationen

- Im Rahmen des MINT-EC-Camps konnten 20 Schülerinnen und Schüler in die Projektarbeit von MonAhr eintauchen. Unter dem Motto „Die Ahrflut – Gewässerökologie einer Katastrophe“ führten sie selbst wissenschaftliche Untersuchungen an der Ahr und im Labor durch und präsentierten ihre Ergebnisse am Ende des einwöchigen Camps.

- Das MonAhr-Projekt durften wir zudem in der 3sat Sendung Nano und im SWR aktuell Rheinland-Pfalz vorstellen. Hierbei verfolgten die Kameras einen Tag lang unsere Arbeit.

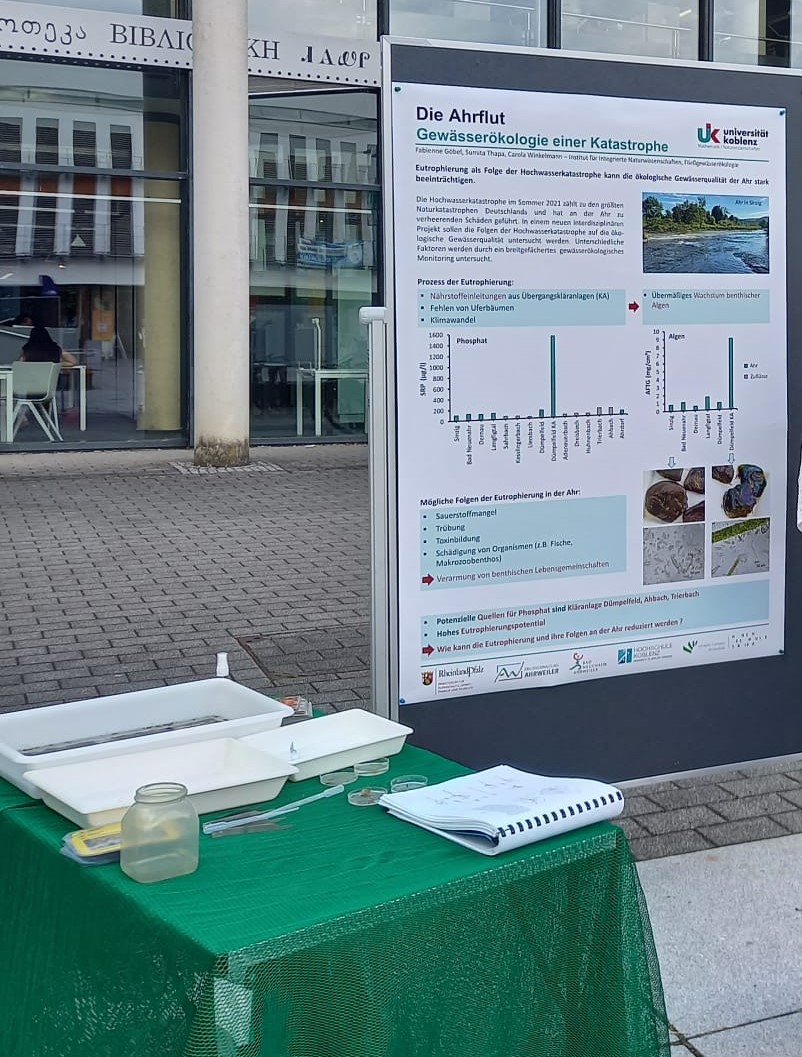

- Auch bei der Nacht der Forschung 2024 der Universität Koblenz waren wir mit unserem Projekt verteten. An unserem Stand konnten die Besucher neben einem Poster zu ersten Ergebnissen des Projektes, echte Makrozoobenthos-Proben näher betrachten.

Kontakt

Förderungen & Partnerschaften

Das MonAHR-Projekt ist eine Forschungskooperation der Universität Koblenz, Hochschule Trier (Umwelt-Campus Birkenfeld) und Hochschule Koblenz.

Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz und unterstützt vom Landkreis Ahrweiler und von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.