Forschung

Thomas Wagner

Taxonomie, Phylogenie und Biogeographie afrotropischer Galerucinae (Chrysomelidae, Coleoptera)

Seit 1997 werden Teilgruppen afrotropischer Galerucinae (Chrysomelidae) einer taxonomisch-phylogenetischen Analyse unterzogen. Die Kenntnis dieser Käfer war bisher sehr lückenhaft und basierte auf den modernen Ansprüchen nicht mehr genügenden historischen Beschreibungen. Neben den in Afrika selbst gesammelten Käfern stehen etwa 80.000 Sammlungsbelege aus allen größeren Museen zur Verfügung, die zumeist besucht wurden. Einige Museumsaufenthalte wurden im Rahmen von SYNTHESYS-Stipendien finanziert. Ein elektronischer Katalog mit den primären Typen von nahezu 90 % der aus Afrika beschriebenen 1750 Arten der Galerucinae wurde über www.systax.de im Rahmen eines GBIF-Projektes zusammen gestellt.

Die Revision artenreicher Taxa konnte zwischenzeitig abgeschlossen werden, wobei eine große Anzahl Studierender mit Abschlussarbeiten involviert war. In 2013 konnte eine umfangreiche Revision von Ootheca, aus der drei neue Gattungen als isolierte phylogenetische Einheiten ausgegliedert wurden, im Rahmen der Dissertation von Dr. Sabine Kortenhaus abgeschlossen werden. Derzeit wird der Abschluss einer weiteren Promotion über die Taxonomie von Neobarombiella und verwandter Taxa durch Dipl.-Biol. Helmut Bolz vorbereitet.

Lichtfang am Isiukhu River, Kakamega Forest, Kenya, Febr. 1999 – auch so lassen sich Blattkäfer fangen.

Fund einer neuen Art – Afrocrania kakamegaensis Middelhauve & Wagner, 2001 – am Isiukhu River, Kakamega Forest, Kenya

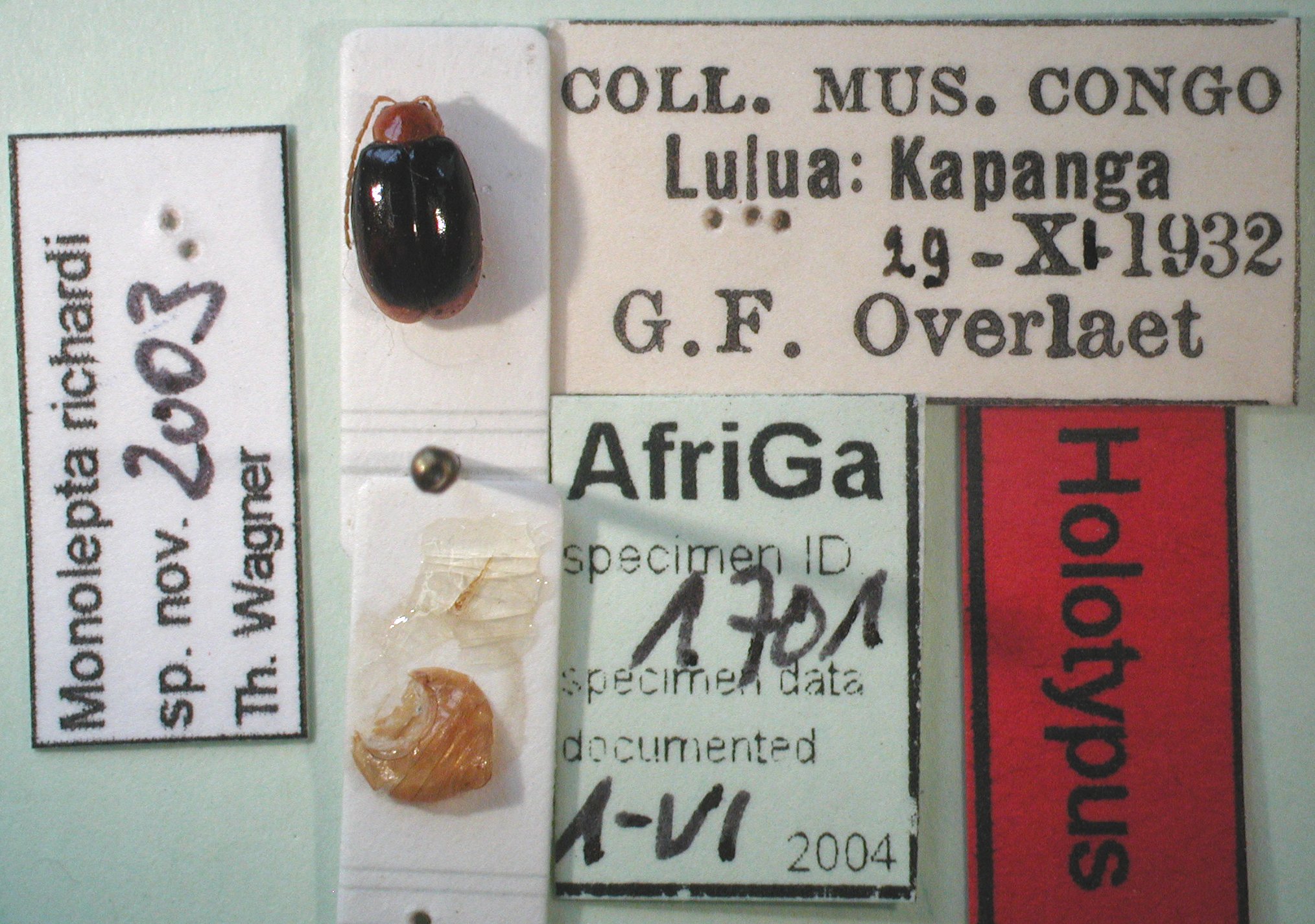

Holotypus von Monolepta richardi Wagner, 2003 aus dem Congo (mit Etiketten und Detail).

Taxonomie, Phylogenie und Biogeographie ostasiatischer Galerucinae (Chrysomelidae, Coleoptera)

Seit März 2008 werden auch ostasiatische Galerucinae im vergleichbaren Rahmen wie die afrotropischen Vertreter bearbeitet. Grundlage dafür war zunächst ein Stipendium des malayischen Staates für Dr. Izfa Binti Hazmi, die ihre Revisionen über Ochralea, Arcastes, Neolepta und den in der Region Sundaland vorkommenden Arten von Monolepta im Jahr 2012 mit der Dissertation in Koblenz abgeschlossen hat. Mit Izfa Hazmi, nunmehr Leiterin des Center for Insect Systematics, School of Environmental and Natural Resource Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia in Bangi, bestehen weitere Kooperationen zur Fortführung und Ausweitung der taxonomischen Arbeiten, in die auch Studierende aus Malaysia und Indonesien involviert sind.

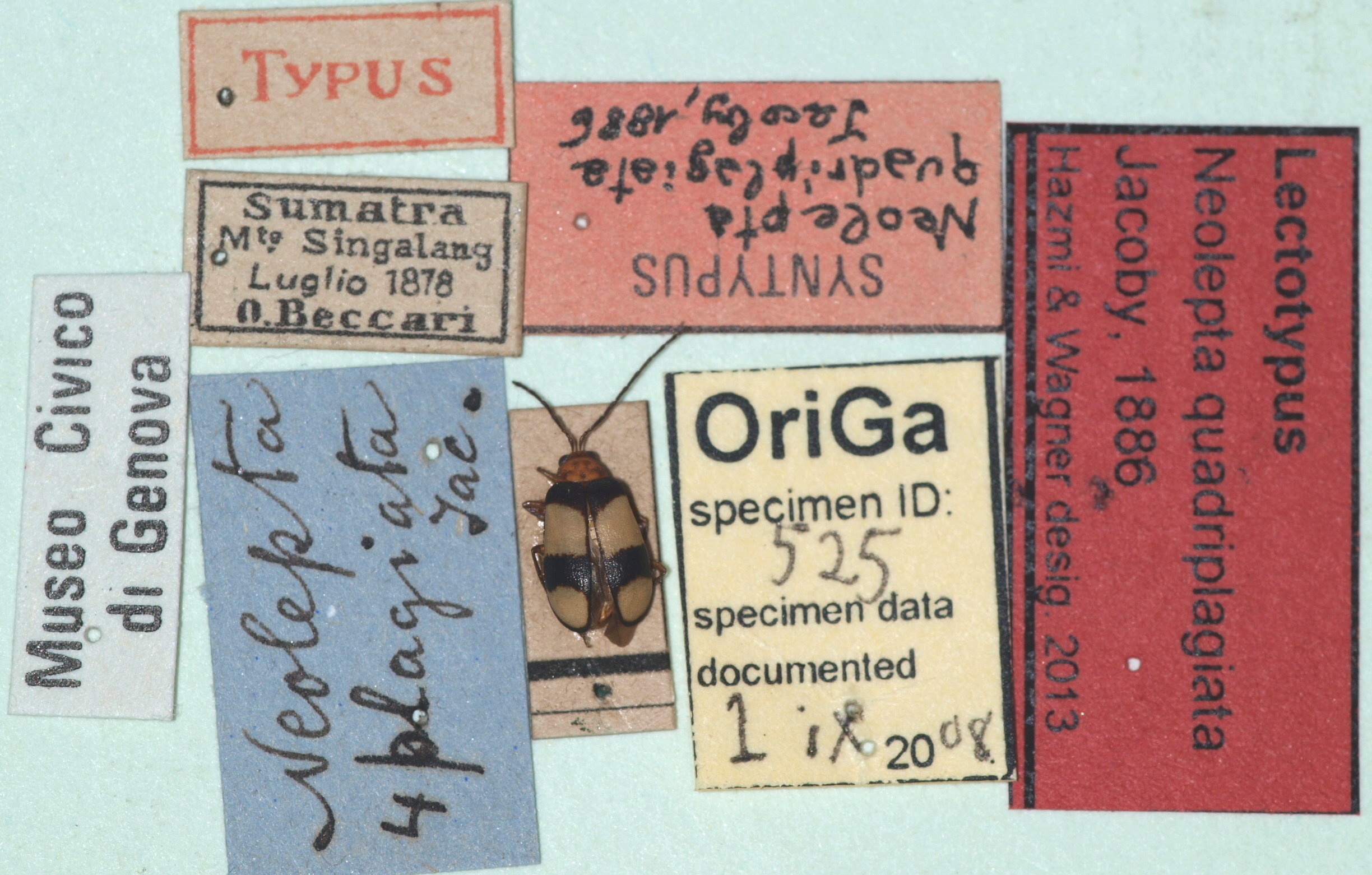

Lectotypus von Neolepta quadriplagiata Jacoby, 1886 von Sumatra (mit Etiketten und Detail).

Diversität und Ökologie baumkronenbewohnender Arthropoden in afrikanischen Wäldern

Im Mittelpunkt der seit 1993 durchgeführten Arbeiten stehen Untersuchungen zu den strukturierenden Mechanismen der Arthropodenfauna in Baumkronen zentral- und ostfafrikanischer Wälder. Dazu wurden umfangreiche Untersuchungen zum Einfluss von Baumart, Waldtyp, Waldnutzung und der Saisonalität auf die Baumkronenfauna durchgeführt. Während vieler Forschungsreisen nach Rwanda, Kivu, Uganda, Kenya und Tanzania konnten etwa 820.000 Arthropoden erfasst werden. Ein Schwerpunkt der Forschungen gilt dem Einfluss von Degradation und Fragmentierung auf die Arthropodenfauna unter besonderer Berücksichtigung der Käfer. Im Rahmen des BIOTA-Projekts wurden bis 2008 intensive Erfassung im Kakamega Forest in Kenya durchgeführt. Die Daten werden vor allem auf Ebene der Betadiversität ostafrikanischer Wälder weiter ausgewertet.

Einnebelung einer Teclea nobilis (Rutaceae) im Kakamega Forest, Kenya mit den dabei erfassten Käfern

Schnellerfassung tropischer Biodiversität – Möglichkeiten und Grenzen der Parataxonomie und Molekulargenetik

Die enorme Artenfülle tropischer Insekten und die in vielen Gruppen unzureichenden taxonomischen Bearbeitungen erfordern alternative Ansätze zur schnellen Erfassung der Biodiversität. Ein solcher, den wir seit den eigenen Massenaufsammlungen in Wäldern Afrikas durchführen, ist die Zuordnung der Käfer nach morphologischen Kriterien zu „Morphotypen“ oder „Recognizeable Taxonomic Units“. Die Qualität dieser Zuordnung auf Basis des Exoskeletts und in Einzelfällen der Genitalmorphologie kann mit molekulargenetischen Daten überprüft werden. Bei einer Fallstudie über Staphylinidae aus unterschiedlich genutzten Waldflächen des Kakamega Forst in Kenya fanden sich große Übereinstimmungen beider Verfahren. Durch „wechselseitige Erhellung“ ergeben sich daraus auch Möglichkeiten zur Feinabstimmung für die molekularen Methoden, sowie für die klassische taxonomische Beschreibung der Arten. Derzeit wird eine umfangreiche Probe andiner Blattkäfer aus Ecuador zusammen mit Dipl.-Biol. Birthe Thormann und Prof. Wolfgang Wägele (Forschungsmuseum Koenig, Bonn) mit diesem Forschungsansatz bearbeitet.

Die Blattkäferfauna Namibias

Im März 2008 und Februar 2009 wurden mit Unterstützung durch das BMBF-Projekt „BIOTA-Süd“ umfangreiche Erfassungen der Blattkäferfauna an vielen Orten Namibias durchgeführt Bei dieser Initialreise konnten von etwa 60 Arten (ca. 25 % der namibianischen Blattkäferfauna) u. a. Makro-Lebendaufnahmen gemacht werden. Zudem wurden die Sammlungsbestände im Museum in Windhoek ausgewertet. Auf späteren Reisen nach Namibia, Südafrika und Zambia konnte weitere relevante Arten fotografiert und zusätzliche Sammlungsbestände (Transvaal-Museum in Pretoria) aufgewertet werden. Die Daten sollen für ein Buchprojekt zur Blattkäferfauna Namibias, inklusive eines Bestimmungsschlüssels zusammengestellt werden.

Lebendaufnahmen von Monolepta vinosa Gerstäcker, 1879 und Monolepta ephippiatoides Wagner, 2002 aus Namibia.

Faunistik der Käfer im Rheinland-Pfalz

Seit 1988 werden Arbeiten zur Faunistik von Käfern in verschiedenen Lebensräumen des Rheinlandes durchgeführt. Dabei steht die Erstellung lokaler Käfer-Faunen im Mittelpunkt. Besonders intensiv wurden in der Vergangenheit Stadtökosysteme (Botanischer Garten in Bonn) bearbeitet. In diesem Forschungsfeld werden besonders viele Abschlussarbeiten betreut.

Aktuelle Schwerpunkte sind die Faunistik und Phänologie der Kotkäfer im Beweidungsprojekt des NABU auf der Schmidtenhöhe, wo 2013 erstmals der thermophile Aphodius scutator als Neueinwanderer aus dem Süden an seinem bisher nördlichsten Verbreitungspunkt erfasst werden konnte. Im Jahr 2014 lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Erfassung der Käferfauna im unteren Brohltal, wo innerhalb eines Jahres allein acht Bachelor- und Masterarbeiten zur Bodenkäferfauna ausgewählter Bereiche angefertigt wurden. Ergebnisse werden regelmäßig in Gemeinschaftspublikationen in den „Mitteilungen der AG Rheinischer Koleopterologen“ publiziert. Studierende werden in Tagungen und Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft (www. Koleopterologie.de) eingebunden und so mit der lokalfaunistischen Arbeit über ihr Studium hinaus vertraut gemacht.

Aphodius scutator (Foto: Smirnow) neu eingewandert aus dem Süden und 2013 erstmals in Koblenz auf der Schmidtenhöhe nachgewiesen.

Käferexkursion im Leitenkopf und Käferfang auf kurzem Rasen am Steinbergskopf bei Lützingen (Brohltal) im Mai 2014.