Neue Studie: PCR-Tests überschätzten tatsächliche Infektionen deutlich

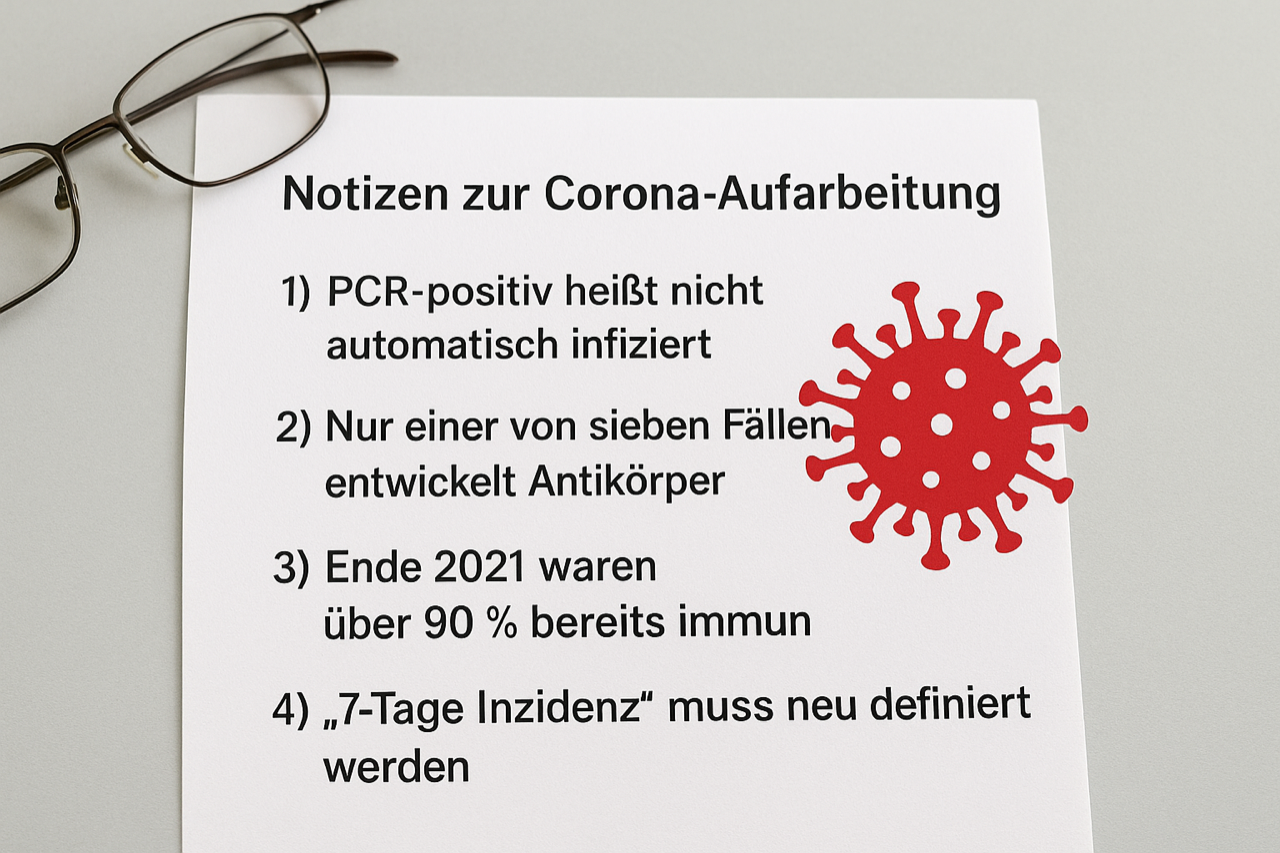

Eine aktuelle wissenschaftliche Analyse wirft ein neues Licht auf die während der Pandemie verwendeten Kennzahlen (DOI: 10.3389/fepid.2025.1592629). Forscher der Universitäten in Stuttgart, Koblenz und Vilnius (Litauen) werteten Daten der „Akkreditierten Labore in der Medizin“ (ALM) aus, die im Auftrag des Robert Koch-Instituts (RKI) erhoben wurden. Das Ergebnis: Nur etwa 14 Prozent – möglicherweise sogar lediglich 10 Prozent – der positiv getesteten Personen waren tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert, wie Antikörpernachweise (IgG) zeigen. Die Forscher zeigen zudem, dass Ende 2021 bereits über 90 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal Kontakt mit dem Virus hatten – ein Wert, der durch die Antikörpernachweise des RKI belegt ist.

Die Studie zeigt zum einen, dass die Gleichsetzung „positiver PCR-Test = Infektion“ wissenschaftlich nicht haltbar ist. Gleichwohl wurde genau diese Gleichsetzung zur Grundlage weitreichender politischer Entscheidungen. Die Ergebnisse erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem die Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Pandemie ihre Arbeit aufgenommen hat. Sie stehen auch in deutlichem Gegensatz zu jüngsten Aussagen, etwa von Christian Drosten im sächsischen Untersuchungsausschuss, wonach jeder positive PCR-Test gleichbedeutend mit einer Infektion sei. Besonders brisant: Im Infektionsschutzgesetz (§22a IfsG) wurde während der Pandemie festgeschrieben, dass nur ein positiver PCR-Test als Nachweis einer Infektion oder einer Genesung gilt. Antikörpertests, die eine Infektion tatsächlich nachweisen können, waren ausdrücklich ausgeschlossen.

Zum zweiten kritisieren die Wissenschaftler die Verankerung der „Sieben-Tage-Inzidenz“ im Infektionsschutzgesetz (§28a IfsG) als Grundlage für drastische Eingriffe in Grundrechte. „Dieses Maß hängt allein von der Zahl der durchgeführten Tests ab und ist damit kein objektiver Indikator für ein Infektionsgeschehen“, so Michael Günther von der Universität Stuttgart, der Erstautor der Studie. Ko-Autor Robert Rockenfeller von der Universität Koblenz ergänzt: „Der Sprung von einer halben Million zu zweieinhalb Millionen Tests pro Woche schafft allein durch die variierende Anzahl eine fünffach erhöhte Inzidenz — ohne, dass sich das tatsächliche Infektionsgeschehen ändern muss“.

Die Analyse lädt zu einer grundsätzlichen Frage ein: Wurden in der Pandemie tatsächlich immer die verlässlichsten Daten und die robustesten Konzepte genutzt, um tiefgreifende Entscheidungen zu rechtfertigen? Die Antwort darauf wird nicht nur für die historische Aufarbeitung, sondern auch für das Vertrauen in Politik und Wissenschaft bei künftigen Krisenmanagements entscheidend sein.