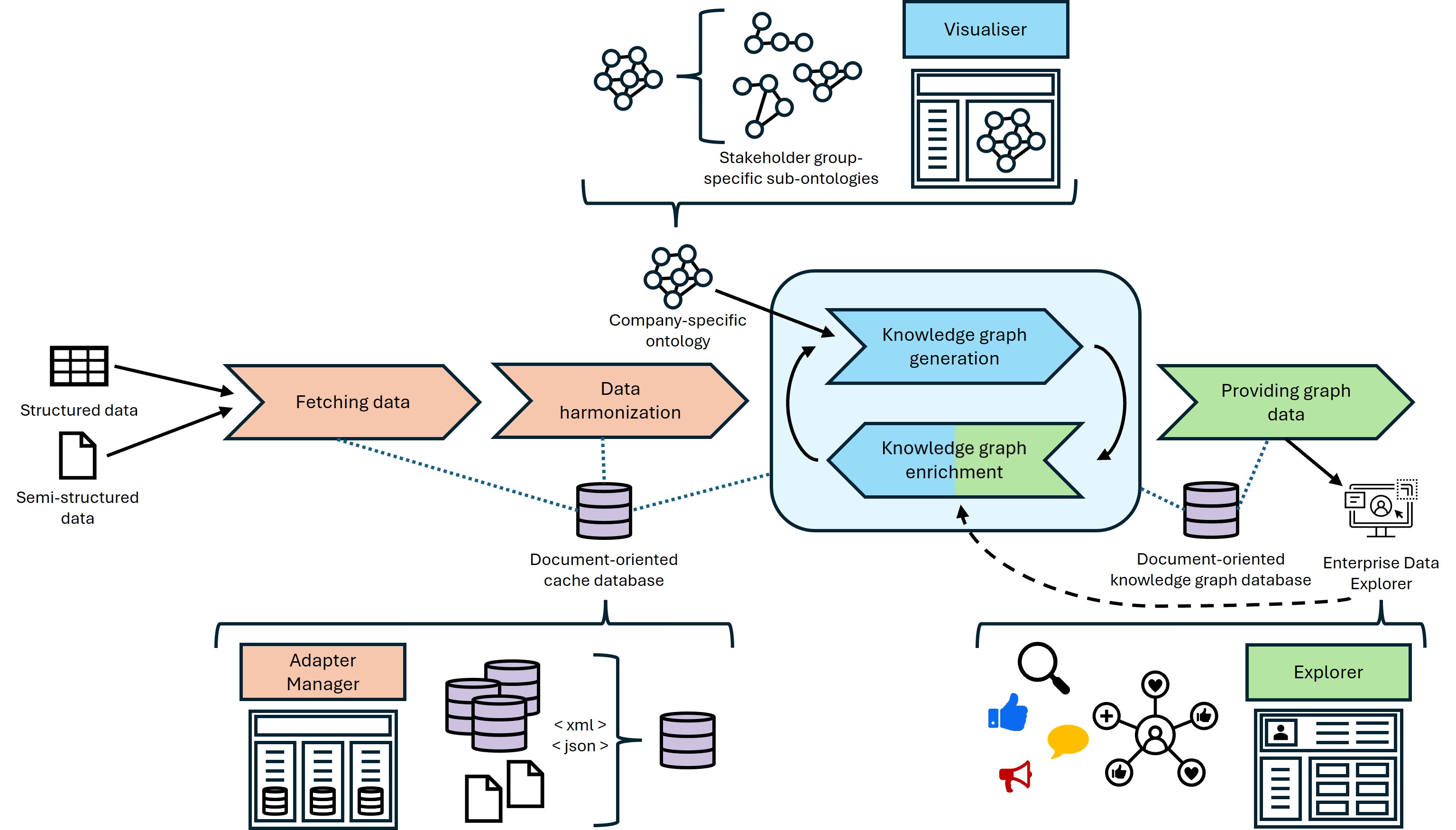

Hintergrund: Collaboration Analytics (CA) ist eine Forschungsdisziplin, die sich mit der Messung und Analyse der digitalen Zusammenarbeit in Unternehmen (Enterprise Collaboration) beschäftigt. MOBDA (Materialised Ontology-Based Data Access) ist dabei ein neuer Ansatz in diesem Bereich (CA), um Daten aus verschiedenen Enterprise Collaboration Systems (ECS) harmonisiert in einem Datastore zu konsolidieren [1]. Die zugrunde liegende Technologie ist hier Neo4j (eine führende Graphdatenbank), die in Verbindung mit der Collaborative Actions on Documents Ontology (ColActDOnt) verwendet wurde. Die ColActDOnt spezifiziert/modelliert dabei die Konzepte und Eigenschaften zu Aktivitäten in ECS [2]. Replikationsstudien sind essenziell für die Validierung und Verifizierung wissenschaftlicher Ergebnisse. Weitere Literaturquellen zu CA finden sie in [3].

Ziel der Arbeit: Das Ziel dieser Qualifikationsarbeit ist die Durchführung von zwei oder mehr Replikationsstudien im Rahmen von CA, bei welchen Daten aus dem MOBDA-Datastore genutzt werden, um Kollaborationsmetriken aus der Literatur nachzubilden. Diese Metriken bilden Kollaboration/Zusammenarbeit in Unternehmen ab, um diese messen und analysieren zu können. Die Arbeit umfasst folgende Schritte:

- Datenanalyse: Nutzung von Neo4j zur Analyse relevanter Daten aus dem MOBDA-Datastore.

- Replikationsstudien: Durchführung von Replikationsstudie (Auswahl und Wiederholung existierender Studien) basierend auf den vorhandenen Daten, um bestehende Forschungsergebnisse zu validieren.

- Evaluation und Dokumentation: Detaillierte Evaluation der Ergebnisse und Dokumentation der Methodik und Erkenntnisse.

Voraussetzungen:

- Grundkenntnisse in Datenbanken (vorzugsweise Neo4j)

- Verständnis von Ontologien und deren Anwendung

Themenbereich:

- Collaboration Analytics

- Datenbanktechnologien

- Ontologie-basierter Datenzugriff

Relevante Einstiegsliteratur:

[1] Schubert, P. (2024). Areas of Collaboration Analytics. International Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS), 1–14.

Schlömer, L., Just, M., & Schubert, P. (2024). Using Materialised Ontology-Based Data Access (MOBDA) for the Harmonisation of Trace Data from Enterprise Collaboration Systems. Wirtschaftsinformatik 2024, 1–16.

[2] Just, M., & Schubert, P. (2023). Collaborative Actions on Documents Ontology (ColActDOnt). Procedia Computer Science, 219, 294–302. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.293

[3] Schubert, P. (2024). Areas of Collaboration Analytics. International Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS), 1–14.

Ansprechpartner: